Ya han pasado dos años desde que Carmen García dejó de hablar con su hija Lucía. Hace un año, sin ninguna razón aparente, Lucía dejó de contestar sus llamadas. Cambió las cerraduras de su piso en un pueblo pequeño a orillas del Tajo y dejó claro que no quería ver a su madre en su casa. Carmen todavía no ha podido aceptar esta ruptura, y su corazón se encoge de dolor cada vez que recuerda a su hija.

«Llevamos dos años sin hablar», suspira Carmen, su voz temblorosa por la emoción contenida. «Lucía sigue con su vida: sube fotos a las redes, sale con amigos. Pero a mí ni una llamada, ni un mensaje. Es una mujer adulta, tiene una niña de tres años y un marido, viven en su piso. Siempre fui exigente—conmigo, con los demás, y con Lucía también. Creo que un padre debe ser firme. Quería que estudiara bien, que ayudara en casa, que se cuidara».

Carmen no cambió sus principios ni cuando su hija formó su propia familia. La visitaba con frecuencia, pero cada encuentro se convertía en una prueba. «¿Cómo puedes vivir con este desorden?», se quejaba, reorganizando los armarios como si Lucía aún tuviera diez años. Señalaba los platos sin lavar, le reprochaba que no atendiera bien a su hija y no dudaba en criticar a su yerno: «Javier no vale para nada, siempre sin un duro». Carmen creía que solo ella podía decirle la verdad a su hija, aunque le doliera.

Hace un año, todo cambió. «Como siempre, llamé a Lucía», recuerda Carmen, sus ojos oscurecidos por el resentimiento. «Le conté que la hija de mi sobrina ya leía con cuatro años. De pronto, Lucía estalló: ‘¿Por qué comparas a las niñas?’. Me sorprendió—¿cómo no compararlas si la diferencia es obvia? Esa fue nuestra última conversación». Poco después, Carmen se enteró de que su hija había cambiado las cerraduras y le había prohibido la entrada. «Pensé que era un capricho pasajero», dice. «Creí que Lucía recapacitaría, vendría a pedir perdón. Pero no vino».

Los meses pasaban y el silencio de su hija pesaba cada vez más. A finales de julio, Carmen cumplió años. Esperó una llamada de Lucía, pero el teléfono no sonó. «¡Ni siquiera felicitar a su propia madre!», exclama con amargura. Al día siguiente, no pudo más y llamó desde un número desconocido. «Le dije: si no quieres hablarme, ¡devuélveme el piso!», recuerda, su voz temblando de rabia.

La cuestión es que seis años atrás, antes de la boda de Lucía, Carmen le había traspasado su piso a su nombre. «Javier, su marido, ganaba una miseria», explica. «Quería ayudarles, tenía los medios. Pero ahora que me da la espalda, ¡que busquen otro sitio!». Lucía respondió con firmeza: el piso estaba a su nombre, todos los papeles en regla, y nadie podía echarla. «Dijo que era su casa y que no tenía derecho a exigir nada», se indigna Carmen. «¿Dónde está la justicia?».

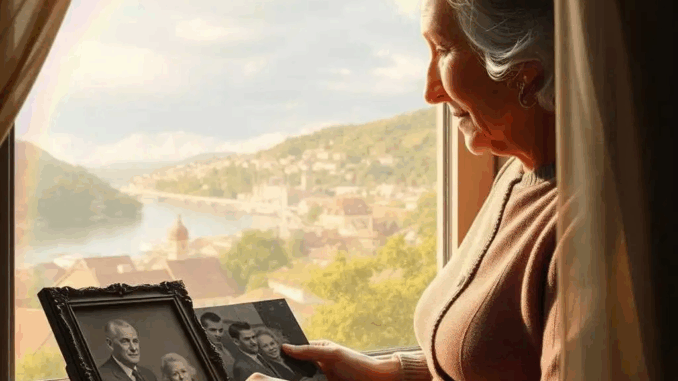

Carmen cree que hizo lo correcto. «Si es tan independiente, ¡que lo demuestre!», dice desafiante. «Que encuentre otro hogar, ya que no valora a su madre». Pero en el fondo, el dolor la devora. Recuerda cómo crió a Lucía, cómo le enseñó a ser fuerte, cómo soñaba con tener una relación cercana. «Solo quería lo mejor para ella», susurra, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Por qué me ha rechazado?».

Lucía, por su parte, guarda silencio. Quizá se cansó de los reproches constantes y el control de su madre. Quizá solo quería proteger a su familia de una intromisión que sentía como presión. Pero Carmen no está dispuesta a aceptar este final. Espera que su hija dé el primer paso, pero con cada día que pasa, la esperanza se desvanece como la niebla matinal sobre el río.

Hoy, escribo esto en mi diario, preguntándome cuándo el orgullo pesa más que el amor. A veces, la firmeza que nos define se convierte en la prisión que nos separa de quienes más queremos.

Để lại một phản hồi