Cuando mi esposa, Anna, salió por la puerta solo con su maleta y un frío “No puedo más”, me quedé con nuestros gemelos de 4 años en una mano y mi dignidad destrozada en la otra. Perder mi trabajo me había afectado mucho, pero ¿su partida? Ese fue el golpe final. No miró atrás, dejándome a mí solo para que resolviera la vida los tres.

El primer año fue un infierno. Los subsidios de desempleo apenas cubrían el alquiler, y hacía malabarismos con los conciertos nocturnos para mantenerme. Mis hijos eran la única razón por la que seguía adelante; sus abrazos y su “Te queremos, papi” eran mi salvación.

Para el segundo año, las cosas cambiaron. Conseguí un buen trabajo en informática, me mudé a un apartamento acogedor e incluso empecé a ir al gimnasio. No solo sobrevivíamos; prosperábamos. Poco a poco, reconstruí nuestra vida.

Entonces, dos años después de que Anna se fuera, la volví a ver. Estaba en una cafetería, trabajando en mi portátil, cuando la vi en un rincón. Las lágrimas le corrían por la cara.

Por un momento, me quedé paralizada. Esta era la mujer que nos abandonó en nuestro peor momento. Sintió mi mirada, levantó la vista y, de repente, la reconoció.

Me acerqué a ella atónito y le pregunté: “ ANA, ¿QUÉ PASÓ? ”

Parecía mayor. No de forma cruel, solo… agotada. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba recogido de forma desordenada. Sin maquillaje. Le temblaban las manos al sostener la taza de café.

Se secó los ojos rápidamente, como si no quisiera que la viera vulnerable. “No pensé que me encontraría contigo”, dijo en voz baja.

Me senté sin preguntar. «Bueno, aquí estamos. Nos dejaste. Y ahora estás aquí, llorando en un café. Así que te vuelvo a preguntar: ¿qué pasó?».

Ella miró su café como si tuviera la respuesta.

—Cometí un error —susurró finalmente—. Pensé que me estaba ahogando, y en lugar de nadar contigo, salí corriendo.

Sentí una oleada de ira. «No te escapaste sin más. Te desvaneciste. No llamaste, no preguntaste. Los gemelos lloraron por ti todas las noches durante seis meses».

Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Lo sé. No tengo excusa para lo que hice. Tenía miedo y era egoísta».

Casi me voy. Pero algo me mantuvo ahí sentada. Quizás necesitaba cerrar el tema. Quizás necesitaba entender.

¿A dónde fuiste?, pregunté.

Fui a Denver. Me quedé con una amiga. Conseguí trabajo en una librería e intenté fingir que no te extrañaba ni a ti ni a los niños. Pero cada cumpleaños que me perdía, cada risa que no oía… me atormentaba. Y el mes pasado… —Hizo una pausa—. Me enfermé. No una enfermedad terminal, solo grave. Y no tenía a nadie. Ni familia. Ni amigos. Me di cuenta de que había dejado atrás todo lo que alguna vez importó.

Me senté allí, con las manos apretadas, luchando contra el impulso de gritar.

“Nunca hice trampa”, añadió rápidamente, como si ahora importara. “No se trataba de otra persona. Se trataba de que yo no era lo suficientemente fuerte para quedarme”.

No dije nada por un buen rato. Ella simplemente dejó que el silencio se extendiera.

Finalmente, dije: «Los gemelos están bien. Son felices. Se ríen mucho. Son fuertes. Y yo también estoy bien».

Ella asintió, y las lágrimas volvieron a caer. “¿Me odian?”

Negué con la cabeza. «No hablan mucho de ti. Creo que… lo olvidaron. Pero no, no te odian. Simplemente ya no te conocen».

Eso la destrozó. Sollozó ahí mismo, frente a mí, con los hombros temblorosos, y la gente empezó a mirarla. Casi extendí la mano, pero me contuve.

No estuve allí para consolarla. Ese barco ya había zarpado.

Una semana después, volvió a contactarme. Me preguntó si podía escribirles una carta. Le dije que lo pensaría.

No confiaba en ella. No del todo. Pero veía que estaba sufriendo y que quizá finalmente se estaba dando cuenta del peso de lo que había hecho.

Después de pensarlo mucho, le dije que podía reunirse con ellos, pero solo en un lugar público y solo si querían .

Cuando se lo conté a los gemelos, al principio no dijeron mucho. Mi hija, Mira, dijo: “¿Por qué quiere vernos ahora?”. Mi hijo, Jonas, simplemente se encogió de hombros.

No los presioné. Les dije que era su elección.

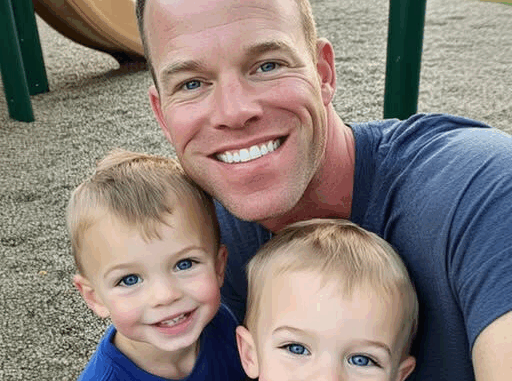

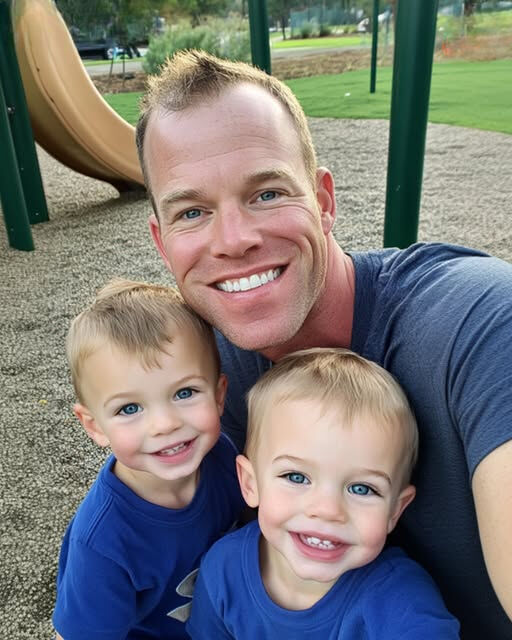

Tres semanas después, la encontramos en un parque. Trajo pequeños regalos, nada extravagante. Solo libros y un álbum de recortes casero con fotos que guardaba de cuando eran bebés.

Al principio se quedaron callados. Mira se quedó pegada a mi lado. Jonas le hizo algunas preguntas, como “¿Dónde vives?” y “¿Tienes perro?”.

Pero finalmente, Mira se acercó y preguntó: “¿Por qué te fuiste?”

Anna la miró a los ojos y dijo: «Porque tomé una decisión terrible. Pero no pasaba un día sin que me arrepintiera».

No fue un momento de película. No lloraron ni se abrazaron. Pero asintieron. Y escucharon.

Y eso fue algo.

Con el tiempo, Anna se hizo más presente. Seguía viviendo en Denver, pero volaba una vez al mes. Nunca insistía. Nunca me hacía sentir culpable. Simplemente aparecía, siempre.

Dos años después, ya no estamos juntos. Pero estamos en paz.

Los niños ahora la conocen. Saben que cometió un error, pero también saben que las personas pueden recuperarse de sus peores versiones, si están dispuestas a trabajar duro.

A veces, la gente se quiebra. Y a veces, intenta reconstruir. No todas las relaciones tienen un final perfecto, pero algunas tienen una segunda oportunidad de honestidad, sanación y paz.

Si esta historia te conmovió, dale a “me gusta” y compártela . Nunca se sabe quién necesita saber que “roto” no significa “acabado”.

Để lại một phản hồi