Era una de esas raras noches gélidas en Carolina del Sur, de esas que te atraviesan la chaqueta y te hacen desear haber traído un par de calcetines extra. Mi hermanita Naima y yo estábamos acurrucadas afuera del supermercado, intentando vender nuestras últimas galletas de las Girl Scouts. Las dos estábamos temblando, y nuestra mamá ya nos había enviado dos mensajes preguntándonos si queríamos terminar temprano.

Pero éramos tercos. Teníamos un objetivo.

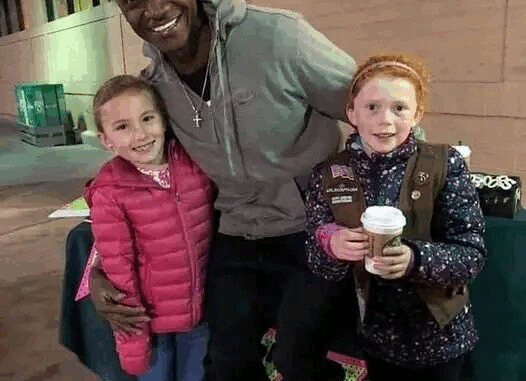

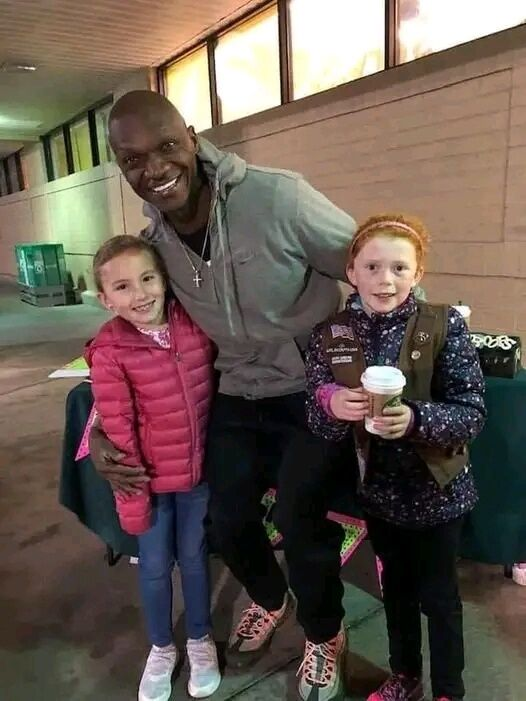

Entonces se acercó un hombre, alto, de unos cuarenta y tantos años, con esa calma que te hace sentir que todo va a salir bien. Preguntó por las galletas con una sonrisa radiante. Le ofrecimos nuestra mejor propuesta, y él solo rió entre dientes, señalando algunas cajas. “Me llevo siete”, dijo, entregándonos dos billetes de veinte. “Quédate con el cambio”.

Nos encendimos. Eso ya era más de lo que la mayoría de la gente nos dio en todo el día.

Pero entonces, unos diez minutos después, volvió a acercarse. Esta vez, su sonrisa no era tan amplia. Su mirada se dirigió a Naima, que intentaba calentarse los dedos bajo las piernas, y luego a mí, frotándome las manos como si estuviera encendiendo un fuego.

—¿Saben qué? —dijo, asintiendo lentamente—. Empaquen todas sus galletas. Me las llevo todas para que puedan resfriarse.

Me congelé. Naima jadeó.

“¿Todos ellos?” dije.

Él solo asintió, sacó un fajo grueso de billetes y empezó a contar. Nos quedaban 96 cajas. Nos dio 540 dólares.

Le dimos las gracias una y otra vez. No dijo su nombre. Simplemente volvió a sonreír, nos deseó buenas noches y se fue al estacionamiento con las manos llenas de Thin Mints y Samoas.

Mamá lloró cuando se lo dijimos en el auto.

No sollozaba ni nada. Solo ese silencio lloroso que te deja con la boca abierta cuando sabes que alguien está abrumado, pero en el buen sentido. Llevaba un tiempo con dificultades: papá se fue hacía unos dos años, y desde entonces ella lo hacía todo sola. El dinero de la venta de galletas no era solo para una placa o un campamento; era nuestra oportunidad de ayudarla a pagar unas reparaciones imprevistas del coche que había estado posponiendo. ¿Ese desconocido? Nos dio más que calor en una noche fría. Nos dio un respiro.

Pero no quedó allí.

La semana siguiente, Naima y yo salimos en el periódico local. Nuestro líder de tropa le había contado la historia a alguien del consejo, y de alguna manera llegó a un periodista. Tampoco sabían quién era el hombre. Ni siquiera supimos su nombre.

El artículo lo llamó “El Ángel de las Galletas”. Vergonzoso, pero un poco dulce.

Unos días después, recibimos un mensaje a través de la página de Facebook de nuestra tropa. Era de una mujer llamada Delphine, quien dirigía una despensa comunitaria al otro lado de la ciudad. Dijo que el hombre había pasado y dejado más de 100 cajas de galletas, con la esperanza de que “dibujaran sonrisas en algunas caritas”. Luego, desapareció de nuevo, así como así.

Resulta que no compró todas esas galletas para sí. Las compartió.

Y ahí fue cuando la historia realmente cobró impulso. La gente empezó a republicar el artículo, y de alguna manera llegó a un sitio web nacional. Recibimos cartas —cartas reales— de personas de lugares tan lejanos como Minnesota y Nevada que expresaban cuánto les había conmovido la historia. Uno incluso envió un parche para Naima y para mí, bordado con un corazón y la frase “Keep the Kindness Going” (Mantén la amabilidad).

Y así lo hicimos.

Esa primavera, nuestra tropa se unió a la despensa de Delphine. Iniciamos un programa: por cada caja vendida durante la siguiente temporada de galletas, donábamos una. Lo llamamos “Galletas por la Amabilidad”. Y, de alguna manera, terminamos vendiendo casi el triple que el año anterior.

¿Pero la mejor parte?

En nuestra última venta de puesto de esa temporada, pasó un hombre. Vestía un poco más informal esta vez: gorra de béisbol baja, sin mucho dinero en efectivo. Pero supe que era él. Su sonrisa lo delataba.

No dijo nada llamativo. Simplemente compró dos cajas de Tagalongs, nos hizo un gesto rápido con la cabeza y dijo: “Sigan haciendo cosas buenas, ¿de acuerdo?”.

Luego se marchó. Y no lo perseguimos. Solo lo observamos.

Porque de alguna manera sabíamos que era suficiente.

La vida tiene una curiosa forma de volver en círculos. Esa noche empezó con los dedos congelados y casi decidida a rendirme. Terminó con un hombre recordándonos, sin pedir crédito, que la amabilidad no necesita ser el centro de atención. Solo necesita manifestarse.

Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar una temporada entera… o una vida.

Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, compártela. Quizás alguien necesite que le recuerden que todavía hay gente buena.

Dale me gusta y comparte para ayudarnos a mantener la bondad.

Để lại một phản hồi