Empezó como una broma.

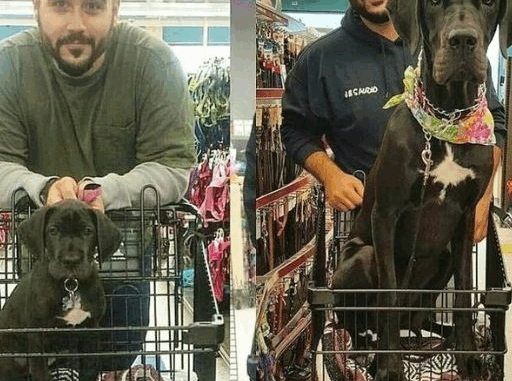

El día que la adopté, apenas me alcanzaba el antebrazo: patitas torpes, orejas caídas y ojos demasiado grandes para su cabeza. Entré en la tienda de mascotas, decidí comprar lo básico: comida, collar, quizá un par de juguetes, y la metí con cuidado en el carrito de la compra solo para la foto. Le encantó. Se sentó como una reina en un trono. La subí a Instagram con un pie de foto absurdo como: «Ya es mi dueña». A todos les pareció adorable.

Pensé que era temporal.

Pero cada vez que volvíamos a la tienda después de ese día, se negaba a entrar sola. Se plantaba en la entrada y me miraba como diciendo: «Ya sabes cómo funciona esto, tío».

Ella creció. Rápido. Aterradoramente rápido.

¿Y el carrito? Sí, ya casi no cabe. La gente se me queda mirando. Los empleados se ríen. Pero sigo haciéndolo. Porque ahora es lo nuestro: yo, empujando a esta gran danesa que parece capaz de hacerme la declaración de la renta, sentada como una reina sobre una manta con estampado de cebra.

Pero hoy fue diferente.

Estábamos a mitad del pasillo de la correa cuando de repente se puso de pie en el carrito. Rígida. Con las orejas levantadas. Con la mirada fija en algo.

Me giré.

Y fue entonces cuando lo vi: un hombre mayor al final de la fila. Congelado.

Mirándola fijamente.

Entonces susurró algo en voz baja. Una palabra.

Su antiguo nombre.

El que nunca le conté a nadie.

Me dio un vuelco el corazón. La miré: su cuerpo tenso, la cola moviéndose nerviosamente contra el costado del carro. Su reacción me lo dijo todo: lo conocía.

“Disculpe”, dije, intentando sonar despreocupado, pero sin éxito. El hombre pareció sobresaltado, como si no se hubiera dado cuenta de que lo había visto. Dudó antes de acercarse a nosotros, con pasos lentos y pausados. De cerca, parecía cansado: el pelo canoso asomaba por debajo de una gorra de béisbol descolorida, y tenía arrugas profundas alrededor de la boca y los ojos. Le temblaban ligeramente las manos al extender la mano; no para tocarla, pero casi como si quisiera hacerlo.

—Tú… tú no… —balbuceó, y luego se detuvo—. ¿Es Luna?

Se me encogió el estómago. Ese era su antiguo nombre, el que estaba garabateado en la placa de identificación de su perrera en el refugio donde la encontré. Se lo cambié a Daisy porque le quedaba mejor, más alegre, de alguna manera. Pero nadie más debería haber sabido de Luna.

“¿De qué la conoces?”, pregunté con cautela, agarrando el asa del carrito con más fuerza de la necesaria. Daisy (¿o Luna?) se removió incómoda, apretándose más contra mí. El vínculo que alguna vez tuvieron era claramente complejo.

El hombre suspiró profundamente, pasándose una mano por la cara. «Era mía», admitió en voz baja. «Hasta que ya no pude quedármela».

Por un momento, solo oí el zumbido de las luces fluorescentes y la charla distante de otros compradores. Mi mente daba vueltas. ¿Qué clase de persona regala una perra como Daisy? ¿Cómo podía alguien abandonar a una criatura tan leal?

—Lo siento —conseguí decir por fin—. No pretendía ser entrometida, pero ¿por qué la entregaste?

Se estremeció ante la pregunta, con la culpa dibujada en el rostro. «No fue por elección propia», murmuró. «Me enfermé el año pasado, muy mal. Las facturas médicas se acumularon y ya no podía permitirme cuidarla como es debido. Intenté encontrar a alguien que pudiera darle un buen hogar, pero… bueno, aquí estamos».

Su voz se quebró al final, y sentí una punzada de compasión a mi pesar. Perder una mascota no es fácil, sobre todo cuando las circunstancias te obligan. Aun así, una parte de mí se erizó, protectora. Este hombre podría ser su pasado, pero yo era su presente… y su futuro.

Daisy debió percibir mi tensión porque soltó un suave gemido, acercándose más a mí. La expresión del hombre se suavizó al instante. «Siempre hacía eso», murmuró con una leve sonrisa. «Siempre que necesitaba atención o consuelo. Nunca conocí a otra perra como ella».

Había un cariño genuino en su tono, suficiente para hacerme preguntarme qué clase de vida habían compartido. ¿Era feliz con él? ¿Lo extrañaba?

Antes de que pudiera preguntar nada más, se enderezó, negando con la cabeza en señal de disculpa. “Mira, no vine aquí esperando encontrarla. Será mejor que los deje solos”.

—No —solté sin poder contenerme. Tanto él como Daisy se giraron a mirarme, sorprendidos—. Espera —añadí con más calma—. Si quieres… ¿podemos hablar un momento?

Terminamos sentados afuera de la tienda, en un banco cerca del estacionamiento. Daisy se despatarró sobre nuestros regazos, y su enorme figura logró encajar entre nosotros. El hombre se presentó como Walter y explicó cómo la había criado desde que tenía ocho semanas. Habían sido inseparables hasta que su salud empeoró.

“Ella fue mi compañera en las buenas y en las malas”, dijo, acariciando su pelaje con reverencia. “Después de perder a mi esposa hace cinco años, tener a Luna cerca me ayudó a seguir adelante. Pero entonces… bueno, ya sabes.”

Asentí en silencio, reconstruyendo la historia en mi cabeza. Ahora tenía sentido: por qué Daisy se negaba a entrar a la tienda sin que la llevaran en brazos. Por qué se comportaba con tanta majestuosidad encaramada en el carrito. Quizás asociaba este lugar con la pérdida, con despedirse de Walter. O quizás simplemente recordaba tiempos más felices, cuando él la empujaba mientras recogía provisiones.

Sea cual sea el motivo, verlos reunidos, aunque fuera brevemente, fue una experiencia agridulce. Walter se iluminaba cada vez que ella le rozaba la mano con la nariz o apoyaba la barbilla en su rodilla. Y Daisy, por su parte, parecía contenta de volver a disfrutar de su presencia.

—Entonces —aventuré a decir finalmente, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre nosotros—. ¿Qué pasa ahora?

Walter dudó, mirándonos a Daisy y a mí con incertidumbre. “Supongo que depende de ti”, respondió con sinceridad. “No te voy a mentir: la he extrañado cada día desde que se fue. Pero también sé que no puedo cuidar de ella como tú. Si ella es feliz contigo…”

—Lo es —le aseguré rápidamente—. Es increíble. Inteligente, graciosa, testaruda como un tronco, pero perfecta.

Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. “Suena bien.”

Para cuando nos separamos, Walter y yo habíamos acordado seguir en contacto. Él prometió visitarnos regularmente, siempre que Daisy estuviera de acuerdo, lo cual, a juzgar por los entusiastas movimientos de cola que ella le dedicó durante su despedida, parecía muy probable. Por mi parte, decidí traerla a la tienda más a menudo, no porque disfrutara del espectáculo, sino porque significaba algo para ella.

Esa noche, mientras miraba fotos antiguas de Daisy descansando en carritos de la compra, me di cuenta de algo importante. La vida tiene una forma curiosa de unir a las personas —y a los perros— cuando más se necesitan. A veces, esas conexiones duran para siempre; a veces, son fugaces. Pero, en cualquier caso, dejan huella.

Desde ese día, Daisy ya no se resistía a entrar a la tienda. De hecho, entraba corriendo como si fuera la dueña del lugar, siempre y cuando yo estuviera a su lado. Y de vez en cuando, Walter se unía a nosotros, completando el círculo de una forma que ninguno de los dos esperaba.

Al final, no se trataba de propiedad ni posesión. Se trataba de amor, lealtad y comprender que dejar ir no significa olvidar. A veces, significa confiar en alguien más para que tome las riendas.

Así que esta es la lección que aprendí de mi perra gigante y su corazón aún más grande: La familia no siempre es de sangre, ni siquiera permanente. Son las personas (y las mascotas) que aparecen, se quedan y te recuerdan que el amor trasciende el tiempo y las circunstancias.

Si te gustó esta historia, ¡compártela con tus amigos y dale a “Me gusta”! Compartamos un poco de bondad y quizás inspiremos a alguien a abrazar a su peludo familiar hoy. 🐾❤️

Để lại một phản hồi