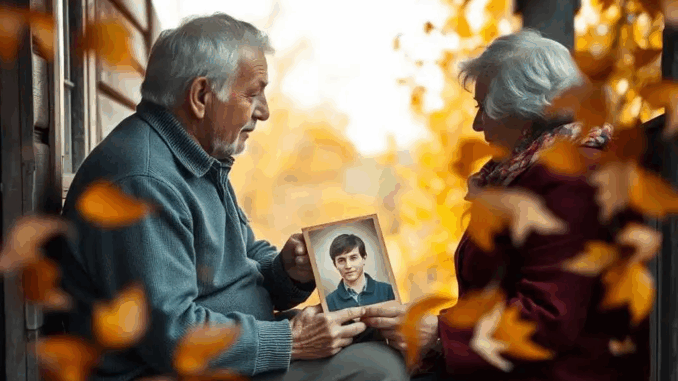

—Bueno, al final no viene… —suspira Valentina con amargura—. Mi marido y yo ya ni nos alteramos, nos hemos acostumbrado. Siempre lo mismo. Primero promesas, luego silencio.

—¿Qué ha pasado esta vez? —pregunto—. ¿Otra vez su nuera no le ha dejado? Recuerdo que ustedes dos nunca terminaron de llevarse bien…

—O puede que no le haya dejado. Aunque mi hijo nunca ha dicho claramente que sea ella quien lo retenga. Pero se nota… Antes venía más a menudo. Y ahora, nada. Ella ha encontrado cómo atarlo. Hasta el tejado lo tendremos que arreglar con obreros, porque mi hijo, fíjate, no puede sacar ni un solo día —dice Valentina, conteniendo a duras penas el resentimiento.

Se refiere a su hijo Adrián, de 40 años. Salió de su pueblo natal hace doce años, se estableció en Madrid, trabaja como mecánico. Antes lo hacía todo con sus manos, ahora solo supervisa. Se casó en la ciudad, compró un piso. Todo él solo. A su mujer, Lucía, la conoció tarde —ambos eran ya mayores cuando se juntaron.

—Ella no había tenido ninguna relación seria antes —continúa Valentina—. Y ya entiendo por qué. Vaya carácter el suyo… difícil. Desde el primer momento no congeniamos. Yo lo intenté, de verdad. Pero ella… como si desde el principio decidiera que yo era su enemiga.

—La he oído un par de veces por teléfono —interviene la vecina—, como si se burlara, incluso al saludar. No entiendo qué le ve mi hijo.

Lucía casi no habla con los padres de Adrián. Una vez al año, con su gran permiso, él puede visitarlos. Y eso, sin ella. Este año, Adrián prometió venir en primavera, a ayudar con el tejado. Hasta compró los billetes. Pero su nuera, como se supo después, lo torció todo.

—Está embarazada —dice Valentina con fastidio—. Ahora, según ella, no puede dejarla sola. Aunque es una mujer adulta, enfermera, ¿qué le va a pasar? Lleva dos semanas dale que te pego. Él al principio se resistía, pero luego…

—¿Y qué, va a llevarla de la mano al trabajo? —pregunta el marido de Valentina, meneando la cabeza—. Sus padres viven cerca, que la ayuden. ¿Por qué tiene que renunciar a todo por ella?

—Exacto —asiente Valentina—. Estoy segura de que es su madre quien la empuja. «No lo dejes ir, no sea que vuelva y se divorcie». Su hija menor, por cierto, ya se quedó sola con un niño. Ahora vive con ellos.

—Pero Adrián no es así —objeto yo—. Es un hombre decente. ¿Y por qué no vienen juntos?

—¡Qué dices! —se exaspera ella—. Lucía jamás vendrá con él. Una vez mi marido la llamó, y ella montó tal escándalo que él me dijo que no volviera a molestar a mi hijo. Es inútil.

—¿Y qué le dijo ella?

—Que siempre le pedimos cosas. Que lo alejamos de su familia. Que ya no tiene fuerzas para lidiar con nosotros. Que sus vacaciones debe pasarlas con su mujer e hijo, no «consintiendo los caprichos de los viejos». Y que nuestra casa no le interesa, que nos la quedemos.

—¡Qué descarada! ¿Y su hijo?

—Dice que no es culpa suya. Que no quiere problemas. Que está preocupado por el embarazo. Lo entiendo. Pero no es justo. Lo criamos, le dimos todo lo que pudimos. ¿Y ahora no puede venir ni un solo día?

El marido de Valentina no aguantó más. Le dijo a su hijo que no seguiría esperando, contrataría a unos albañiles y lo haría todo él. Que él se quedara con su mujer, si ahora ella le importa más que sus padres.

—Pero él no lo entiende —murmura Valentina—. Mujeres puede haber muchas… Pero padres solo hay unos. Y no son eternos.

Để lại một phản hồi